Comme l'indique cet article du monde, l'exposition a déjà une longue histoire : traitant d'un sujet peu attrayant et particulièrement complexe, elle a été annulée en 2001 et remplacée à la dernière minute par une exposition sur Shagall...

Il est vrai que c'est une expo assez difficile, d'abord parce qu'elle présente des oeuvres à la puissance choquante ("Autel macabre comportant une momie et trois squelettes de foetus humains", XVIIIè siècle), et que l'ambiance y est parfois effroyablement pesante, ensuite parce qu'elle retrace l'histoire de la mélancolie et sa perception en Occident de la Grèce antique à nos jours via les arts, mais aussi la philosophie, la médecine, la psychanalyse... Et croyez-moi, ce n'est pas rien !

Bref, je suis sorti de cette exposition avec un petit mal de crâne et un certain malaise, mais je n'ai pas de regret... Parce que j'ai été captivé.

Et apparemment je n'ai pas été le seul, puisque les organisateurs se voient débordés par l'affluence des visiteurs !!!

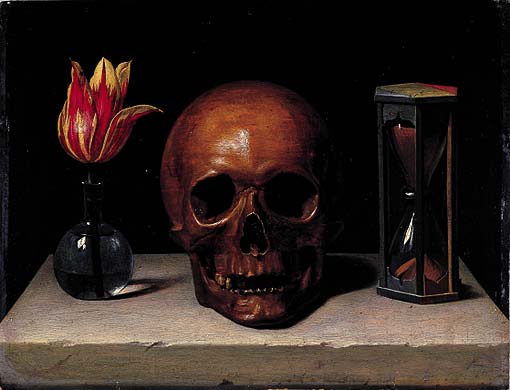

Vanité, ou Allégorie de la vie humaine, Philippe de Champaigne (?), première moitiée du XVIIè siècle.

Je vais terminé en vous restituant tel quel l'article de Pietro Citati dans le Nouvel Observateur qui me semble parfait...

La folie "Mélancolie"

La maladie de notre temps, nous disent les journaux, est la dépression ; ou plutôt, ce que les traités classiques désignaient avec justesse et élégance sous le nom de mélancolie. C'est pourquoi j'imagine qu'aucune manifestation artistique n'aura plus d'écho que la très belle exposition qui s'est ouverte le 13 octobre au Grand-Palais, à Paris. Son organisateur : Jean Clair, l'un des plus cultivés, des plus intelligents des critiques d'art français. Des centaines d'oeuvres sont exposées : du merveilleux petit « Ajax » de l'époque d'Auguste à Bosch, Dürer, Cranach, Goya, Füssli, Friedrich, De Chirico, Picasso, Max Ernst. A la fin, les visiteurs ont l'impression de découvrir d'un seul regard l'âme cachée de l'Europe.

Je crois que la mélancolie est le plus vaste mythe que la civilisation occidentale ait élaboré, vingt-quatre siècles durant. Aucun autre ne l'égale : ni Apollon, ni Dionysos, ni Hermès, ni le Christ (car le Christ est aussi un mythe) ; aucun n'a sa vitalité, sa multiplicité, son caractère insaisissable, sa puissance de contradiction ; aucun n'est aussi infini. Le paradoxe, c'est que la mélancolie soit née en Grèce et se soit répandue surtout en Europe - autrement dit, dans une civilisation qui a toujours cherché à s'étendre, à se dilater, à conquérir ou du moins à éclairer et posséder par l'intelligence tout ce qui compose l'univers. Peut-être est-ce l'ombre de l'active et brillante lumière occidentale ; à moins que ce ne soit elle, justement, la véritable lumière de l'Europe, lumière nocturne, ténébreuse, mélancolique, avec ses chauves-souris, ses comètes, ses creusets d'alchimiste, ses herbes magiques, ses chiens désolés.

D'emblée, la mélancolie se distingue par trois gestes : le menton sur la main, le coude sur le genou, l'oeil qui ne voit pas, car il regarde en lui, dans les paysages de l'âme. Avec le temps, elle prend divers noms : melanconia, acoedia, taedium, tristitia, spleen, ennui, dépression, psychose maniaco-dépressive. En vingt-quatre siècles, elle ne nous a jamais abandonnés. Et il n'est pas d'époque qui ne l'ait connue : car elle est mélancolique, cette Grèce, où un élève d'Aristote proclame que tous les hommes de génie sont mélancoliques ; les couvents médiévaux sont mélancoliques ; et plus mélancoliques encore, le XVI e et le XVII e siècle, où des centaines et des milliers de traités décrivent ce mal avec une précision scrupuleuse ; mélancolique aussi, cette partie du XVIII e siècle dont Watteau est la fleur. La fin du XVIII e siècle et le début du XIX e sont emportés et presque détruits par la mélancolie, et ce que nous appelons moderne n'est qu'une mélancolie portée à l'extrême.

La mélancolie n'est nullement un sentiment ou un complexe de sentiments, c'est une force terriblement objective. Comme l'a écrit Starobinski, elle est l'héritière en nous de ce qu'on appelait autrefois possession divine. Si nous sommes mélancoliques, quelqu'un nous possède. Quelle qu'en soit l'origine, une force terrible nous assaille de l'extérieur. Nous sommes agressés ; et dans cette agression, l'esprit devient corps, le corps devient esprit. Un fait me semble unique. Les définitions cliniques et mythiques de la mélancolie sont presque identiques : les médecins antiques et modernes écrivent à son propos les paroles mêmes que prononcent le poète, l'artiste ou le mythographe.

Comme tous les grands mythes, la mélancolie est le lieu de l'antithèse et de la contradiction. La mélancolie est la passion de la lenteur : le soleil s'immobilise dans le ciel ; elle est aussi la passion de la vitesse : tout s'enfuit dans la frénésie, et jamais nous ne parvenons à atteindre ces éternels fugitifs que nous sommes nous-mêmes. Le mélancolique est immobile comme un moine dans sa cellule, et toujours en voyage comme les aristocrates anglais à la fin du xviiie siècle. La mélancolie est noire et rouge : pesante et légère à l'extrême. L'on se demandera comment il est possible que des choses si opposées possèdent le même nom et la même nature. Mais l'univers de l'esprit humain n'est pas régi par des figures linéaires ou géométriques : ce qui le domine, ce sont de grands noeuds vibrants de contradictions et de paradoxes.

(Traduit de l'italien par Brigitte Pérol)

(*) Dernier ouvrage paru : « Portraits de femmes », Gallimard.

Si vous ne voulez pas faire la queue dans le froid, visitez le mini-site de l'exposition.