Dès le premier semestre, dans le cadre du cours de Colette Hyvrard (l’Art en situation) j’ai réfléchi à un projet de rite initiatique dans le domaine de l’art contemporain parisien appelé Imago. Pour construire cette performance, je me suis repenché du coté de l’ethnologie avec l’aide de mon amie anthropologue Anne-Céline Guyon…

Il y avait là une envie latente de comprendre ce qui m’était arrivé dans le bois, mais le questionnement d’Imago était sans doute aussi dû au fait qu’en mars 2005, alors que j’étais en Guyane, j’ai passé par inadvertance mon premier manaké : un rite de passage des wayanas, une des ethnies amérindiennes du département. C’est en allant visiter un couple d’amis d’Antécumpata (un village du Haut Maroni), Aïku et Yakapine Alemin que s’est produite la péripétie.

Par le projet Imago, un parallèle entre mon expérience solitaire de la forêt et la peinture a émergé : inconsciemment j’ai posé dans ce premier temps un lien maladroit entre l’art et le spirituel.

Comme vous l’imaginerez bien je n’ai pas mené ce projet farfelu à terme mais ce n’est pas ce qui m’importe dans cette histoire… L’important, c’est la notion de rite de passage, concept dégagé par l’ethnologue Arnold Van Gennep au début du siècle dernier à partir de l’étude comparée de communautés humaines issues de divers lieux géographiques. Par le coté cosmopolite de cette étude, Il y a donc là une dimension universelle, globale ; et pour l’instant il n’est absolument pas question de croyance.

Voici une définition de la notion : Un rite de passage est une séquence cérémonielle, basée sur des mythes et domaine de l’expression artistique, au cours de laquelle le passage d’un individu d’un état social à un autre est engagé et officialisé devant et par sa communauté : quelques exemples sont les mariages et les enterrements que l’on retrouve dans toutes les civilisations quelles qu’en soient les religions; il y a en France les rites d’entrée dans des confréries comme celle des Francs-maçons, des Compagnons de France, ou l’ancien Service Militaire, etc.

Pour prendre un exemple plus précis, les rites dits initiatiques transforment les enfants en adultes, posant un cadre spirituel aux modifications physiologiques de la puberté. L’enfant reçoit de ses aînés les connaissances qui lui permettront d’appréhender et de comprendre, d’assumer et de gérer son nouvel état physique (corps d’adulte) et ses nouveaux besoins. De plus, la succession des différentes étapes du rite (phases de séparation, de marge et d’agrégation) provoque les conditions nécessaires à la maturation de l’esprit (ce qui fait que l’enfant devient en lui un adulte, c’est aussi une question d’esprit). Ainsi, l’enfant est projeté dans son nouvel état et s’engage dans un développement spirituel dont la finalité sera une harmonisation entre son corps et son esprit, son individu et sa société.

Il se trouve qu’Arnold Van Gennep a aussi émis dans ses réflexions l’hypothèse que cette maturation de l’esprit chez les occidentaux pouvait se faire par l’intermédiaire de l’art. Et je crois l’avoir vécu : ma phase de séparation correspondrait au départ pour la Guyane, la phase de marge à la vie en forêt et à l’expérience des trois jours ; la phase d’agrégation serait venue avec la production d’Arbre en tête.

A partir de tout ceci, je peux commencer à poser plusieurs choses :

- Si, dans une approche purement anatomique, le corps a sa propre matière, ses différents stades de développement et ses organes, alors l’esprit fonctionne de façon similaire et en parallèle dans sa propre dimension. Voici une vérité toute crue qui ne devrait être négligée. D’ailleurs c’est impossible de la négliger sous peine de mort physique ou mentale (selon le domaine qu’on néglige).

- La Vie c’est donc la somme indistincte d’un corps et d’un esprit, leur fusion, leur équilibre... En dehors de sa période de vie, un corps n’est qu’un tas de matière qui vient de la terre et retourne partiellement à la terre à chaque instant, totalement au dernier jour. J’imagine que pour l’esprit c’est pareil… Comme le corps se recrée perpétuellement à partir de son environnement matériel qui contient aussi les « corps des autres », l’esprit interfère avec son cadre immatériel, à savoir les « esprits des autres » qui ne se réduisent d’ailleurs pas forcément au domaine de l’humain. Je pense là aux animistes d’Afrique qui prêtent vie au minéral, ou encore aux amérindiens de Guyane qui ne se distinguent pas des animaux comme les occidentaux ont tendance à le faire. Cette dernière constatation a été faite en illustrant des livres de contes comme Issou Makawem, mythe des origines palikurs, édité en 2005 par le CRDP Guyane. Le récit est captivant pour les mises en abîme des dimensions que font beaucoup les indiens d’Amazonie, sans doute parce que dans leur milieu de vie équatorial et forestier il n’y a ni saison pour marquer le temps, ni changements de paysages pour marquer l’espace…

On aborde la l’immense complexité de quelque chose qui pourrait s’appeler l’inter-connectivité… En posant cette affirmation et en citant les contes amérindiens je repense à l’histoire de la « soupe primitive » qui serait à la base de la vie en physique quantique, et aussi à l’idée qu’un atome puisse être dans deux endroits, deux dimensions en même temps… Je dois me repencher sur la question avant d’aller plus loin car mes souvenirs sont flous, trop lointains… Je ferme donc ici cette courte digression pour conclure de ces premiers points de réflexion que l’esprit d’un homme n’est donc « rien » ni sans son corps, ni sans les autres hommes ni sans le « reste ».

A ce sujet, j’ai découvert très récemment (en regardant la télévision, j’avoue) qu’aujourd’hui les neurosciences vont dans ce sens, évaluant par exemple l’effet des contacts humains et des émotions qu’ils dégagent sur le développement de l’intelligence et de la capacité de réflexion (deux organes de l’esprit) d’une personne. Je parle de ceci pour deux raisons :

D’abord parce que les scientifiques utilisent l’imagerie médicale pour aborder le domaine du spirituel dans une approche rationaliste, et s’attèlent donc à combler le « vide » qui existe au moins en France depuis que la Laïcité Républicaine s’est transformée en un athéisme extrémiste. Ceci n’est pas un jugement de valeur, mais une constatation que je me prépare à développer.

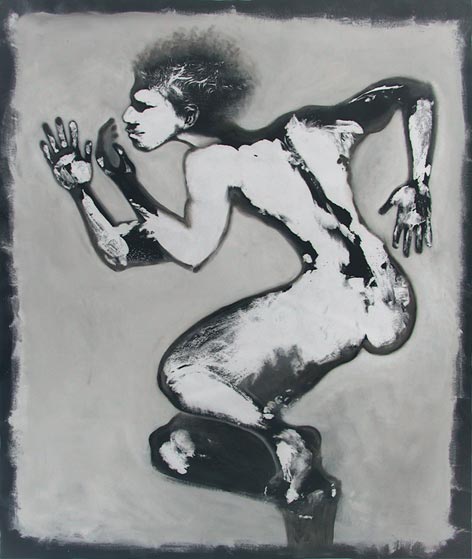

Ensuite, il se trouve que la série de toiles que j’ai débuté en parallèle d’Imago et que je continue à ce jour regroupe mes peintures dites échographiques : des empreintes de corps du vivant, allégories d’états d’âmes traitées pour ressembler picturalement à des échographies ou des radiographies. Ma peinture actuelle se sert donc de l’imagerie médicale pour aborder les thèmes du spirituel, avec une approche scientifique (développée durant ma croissance) similaire à celle qu’utilisent mes contemporains savants et chercheurs (les gens des mots).

Première échographie, initialement nommée Echographie d’une chrysalide. Image inversée d’une empreinte d’homme à l’acrylique sur toile, 180x160 cm, janvier 2006.

- Dernier enseignement que m’ont apporté les réflexions de Van Gennep : l’art et le spirituel sont liés, que ce soit entre l’artiste et son art ou entre un individu et sa communauté. Dans le premier cas, j’ai récemment découvert lors d’un colloque organisé entre autre par Mr Bloess (dont je suis actuellement le cours sur l’Expressionisme allemand) les propos de Sylvia Lippi, une psychanalyste italienne. Elle a expliqué comment l’artiste Nan Goldin a surmonté le deuil de sa sœur en mettant en scène sa propre mort par la pratique artistique de la photographie. Durant ce même colloque, Zeyno Arcan, une artiste dont me parlait depuis quelques temps Monsieur Danétis (je suis « Parler l’image » cette année) est aussi intervenue pour expliquer comment le rapport à la danse de Marie Wigmann lui a permis de construire sa propre pratique, et par la même sa propre identité d’artiste. L’art et l’esprit ce n’est donc pas « de la mythologie », il suffit de regarder du coté de l’art-thérapie, que j’ai expérimenté avec les toiles organiques, et que je pratique sans doute encore maintenant avec mes toiles échographiques.

Dans le deuxième cas, les rites de passage sont portés par les mythes, ces histoires imagées et poétiques, dansées, chantées ou psalmodiées en costumes, qui vont permettre aux initiés de supporter l’insupportable.

Or les images et la poésie sont le domaine de l’Art, ou dans ce cas précis de ce que certains appellent les Arts Premiers… Et les mythes sont aussi dans le domaine du religieux. La Bible, le Coran ou la Tora ne sont-ils pas les plus écrits de tous les mythes d’origines ? Après la somme monumentale de traités de sciences bien entendu…

Maintenant que tout ceci est posé, je peux passer des domaines de l’esprit et du corps à celui de l’humain qu’ils constituent.

De ce que nous venons de voir, nous pouvons déduire que la science actuelle présente l’homme comme un être d’expériences. Il se construit sur les bases des contacts qu’il a (ou pas) avec ce qui l’entoure, à l’image de son environnement sentimental, naturel, géographique et historique. Le récit de la courte vie des enfants-loups d’Inde (par le Révérend Singh, a servi d’introduction pour mon premier cours d’ethnologie) est à ce propos très enrichissante : nos sens, nos réactions physiques à la chaleur ou au froid, notre façon de respirer ou de marcher : une grande partie de ce qui nous constitue est culturel.

Il y a donc potentiellement autant d’identités, de vérités humaines que de personnes, de lieux et même de temps, parce que la vie c’est juste de l’onde, du mouvement et de la diversité (soit de l’espace, du temps, de l’infini) : elle se développe donc dans tous les sens envisageables. Certains appellent ça la biodiversité quand ils se restreignent aux règnes animal et végétal. Or pour moi, réduire le vivant à une simple dimension organique se résume à un problème d’ouverture d’esprit. Là je pense à la théorie de la Relativité d’Einstein (qui a ouvert le champ de la physique quantique dont je parlais tout à l’heure), car je crois qu’elle a fait et fait encore avancer la science sur ce point... La vie, c’est le mouvement et la diversité, sans préfixe ni suffixe, à tous les niveaux et dans une exubérance potentiellement meurtrière… Comme la bombe atomique.

Car si l’homme est un être de diversité par le simple fait qu’il soit en vie, il est aussi, fatalement, un être du mouvement, surtout lorsqu’il nait et qu’il meurt : pour qu’il y ait mouvement perpétuel et diversité, il faut qu’il y ait renouvellement et multiplication, c’est sans doute à ces deux nécessités que répondent les fonctions de reproduction et de décès.

Pour parer à ces deux obligations, l’homme est un être sociable (comme tous les autres animaux ; j’aimerai qu’on m’en montre un qui ne l’est pas du tout !). Il ne peut donc pas vivre coupé des individus de son espèce, et que ceux qui osent dire le contraire aillent se perdre dans la solitude d’un paysage désertique humainement parlant pendant quelques temps avant de revenir m’en parler…

Dans ce cas, il faut forcément que quelque chose vienne lier les hommes dans leur diversité individuelle pour qu’il y ait une communauté vivante, mouvante ; quelque chose qui va générer de la compatibilité dans la nature humaine, vivante et donc contradictoire par définition.

Quelle est cette chose ? Et bien il s’agit des systèmes de croyances, autrement dit les religions (dans un sens large qui ne se résume pas au monothéisme, ni au théisme tout court d’ailleurs), qui portent les rites tels les mariages ou les enterrements, ainsi que les mythes dont nous parlons depuis tout à l’heure… Ces mêmes choses qui sont en rapport direct avec l’art.

Me voilà donc entré dans le domaine du religieux alors même que je continue de traiter du spirituel, ce qui me parait logique puisqu’à mon sens ils sont imbriqués l’un dans l’autre. Je vais maintenant essayer de m’expliquer sur cette idée, avec une définition laborieusement rédigée à partir des différents ouvrages ethnologiques traitant des rituels :

Les systèmes de croyance sont des outils mis au service de leurs communautés pour répondre à deux grandes nécessités.

La première est de projeter et d’accompagner chacun des individus du groupe dans les différentes étapes de sa propre vie en les dramatisant : les rites de passages portés par des mythes lui permettront de surmonter la peur du changement, cette peur étant en rapport avec LE changement ultime : la mort.

La deuxième est de fédérer ces individus pour la cohésion de la communauté par une uniformisation des histoires individuelles. Cette uniformisation des histoires passe par la généralisation d’expériences individuelles communes et institutionnalisées : les rites de passage (ceux-là mêmes qui interviennent à l’échelle individuelle) et autre évènement ritualisés (par exemple, la Guerre est -souvent- une institution et une expérience collective de la mort).

C’est ainsi que de la dimension de l’esprit à échelle individuelle, on peut entrer dans celle du religieux, ce lien qui relie les esprits des gens d’une communauté, donc à échelle collective. Je crois d’ailleurs qu’on ne peut pas arriver à la deuxième si on n’est pas passé par la première…

Mais ce qui différencie le spirituel du religieux n’est pas qu’une question d’échelle…. Disons que le spirituel, c’est l’Histoire du rapport entre le corps et l’esprit, donc la vie et la diversité, ce que nous connaissons en tant que vivants. Je ne suis pas encore sûr de moi au niveau de la formulation mais je vais poser ici que le spirituel, la diversité, le vivant, c’est le domaine des mots.

Alors que la religion, c’est cette partie du Mythe (quel qu’il soit) qui est une pure affabulation -si terriblement nécessaire-, ce reflet d’un environnement qui permet de surmonter la peur du changement ultime, celui où l’esprit et le corps se détachent. Le religieux, le mouvement, la mort, c’est le domaine de l’image, ce que nous ne connaissons pas car nous sommes là encore profondément vivants ; donc attention quand je dis mort, je ne dis pas morbidité !

Affaire à suivre.

1 De Matoo -

(Walalala, tes billets sont de mieux en mieux ! Go on sweety !!!)

2 De Jules -

Merci Matoo ! Je fonce, je fonce...

3 De Marie -

Je coince un peu à la définition de "vivre c'est être par l'imbrication de l'esprit dans le corps et vice versa". C'est pareil pour les animaux ? les plantes ?

Après est la grande préoccupation des jeunes.

4 De Jules -

Marie : je viens de passer la journée à remanier cette partie... Elle a doublé de volume mais je crois être un peu plus clair. Donc sous peu ce post va être complètement remanié. J'attends juste d'avoir un peu de recul... Sinon, oui c'est pareil pour tout le monde ;-)

5 De Marie -

Biographie de Jules par Jules, on n'est jamais si bien servi que par sois-même et il y a forcément matière.

6 De Marie -

soi-même, j'ai honte ! il faut dire que je ne dispose pas de trois bras môaaaaaa, tiens ça me donne une idée, je vais aller faire un tour dans les grottes préhistoriques.

7 De la dame ! -

avez-vous contacté le MQB ? www.quaibranly.fr/index.p...

vous êtes complétement dans "l'esprit" (s ? ) de ce "musée", si on peut appeler musée cet endroit qui rend hommage aux ancêtres, et à leurs créations ?

8 De Jules -

Marie : moi aussi je vais aller faire un tour dans les grottes, cet été d'ailleurs... Peintures rupestres en perspectives !

La dame ! : Et bien je vais aller jeter un coup d'oeil du coté du Musée Branly ! C'est vrai que mon travail pourrait les intéresser...

Sinon, pour le coup des AteliersOuverts2007 de Malakoff je ne vais pas m'intégrer à la manifestation... Dommage de louper ça, mais je serai fin prêt pour la prochaine cession (en même temps il y a plutôt intérêt, c'est tous les deux ans !) foi de Jules !

9 De la dame ! -

L'entrée aux collections et aux expositions temporaires est gratuite le premier dimanche de chaque mois, donc dimanche prochain 6 mai, sinon, c'est 8,50 euros ( sauf gratos RMI et demandeurs d'emploi ).

L'expo "Qu'est-ce qu'un corps ?" est en synergie avec votre travail : j'ai compris en lisant votre blog pourquoi j'ai pensé au MQB devant vos "oeuvres"...

10 De Jules -

La dame : merci pour le liens vers les bourses post-doctorales mais pour l'instant je termine ma licence... Donc il va falloir attendre encore un peu !

Sinon, je pense qu'une fois mon projet de fin de L3 terminé (ce que j'ai appelé dans un premier temps l'Art et la Religion dans ma pratique), je pourrai aller démarcher le MQB avec mon book et quelques toiles... Si ça se trouve je vais réussir à faire quelque chose avec eux !

Merci la Dame en tout cas pour ces encouragements, ça me donne la patate !