Qu'est-ce qu'un corps ? est la première exposition anthropologique du Musée, qui en plus de présenter de magnifiques pièces (dont pas mal de choses wayanas dans la partie Amazonie)...

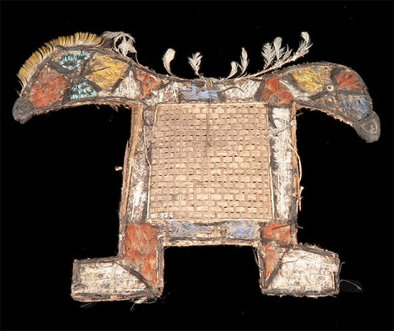

Natte zoomorphe wayana, on y coince fourmis ou guêpes pour les marakés.

... propose des textes très bien faits pour expliquer à qui veut lire combien la perception de son propre corps peut différer d'un peuple à l'autre... Voici donc mis à disposition de la population parisienne un outil qui permet d'entrer dans la peau des autres...

Voici le texte de présentation de l'expo :

Qu’est-ce qu’un corps ? À cette question, la première grande exposition d’anthropologie du musée du quai Branly propose une réponse inattendue.

Elle invite le visiteur à comparer la manière dont le corps et la personne sont représentés dans quatre régions du monde : Afrique de l’Ouest, Europe occidentale, Nouvelle-Guinée, et Amazonie. Contre l’idée typiquement occidentale du corps comme siège d’une irréductible singularité, l’équipe d’anthropologues dirigée par Stéphane Breton montre qu’aucune société humaine – y compris la nôtre, malgré ce qu’elle croit – ne fait du corps une « chose privée », un objet strictement individuel. En effet, le corps est compris par différents peuples comme un produit semi-fini qu’il faut achever : il est l’objet d’un travail, d’une « fabrication ». « Je ne suis pas seul dans mon corps » : par le corps, l’individu noue une relation avec « quelque chose qui n’est pas soi », qui change selon les cultures. Le corps est le lieu d’expression d’une confrontation : masculin/féminin, vivant/non-vivant, divin/image, humain/non-humain… Autant d’oppositions qui se retrouvent dans les productions rituelles, sociales, artistiques (sculptures, objets, images du corps…) présentées ici.

Présentation de la partie Afrique de l'Ouest :

Le corps et ses doubles (les ancêtres, les fondateurs mythiques et le génie de la brousse)

Dans les sociétés d’Afrique de l’Ouest comme les Dogon, les Bambara, les Sénoufo ou les Lobi, le façonnement du corps est inséparable de la relation étroite qui unit les vivants à leurs ancêtres, garants de prospérité et de fécondité. Par ailleurs, les hommes vouent un culte aux êtres mythiques qui auraient fondé le village à l’origine. Ces figures emblématiques s’incarnent en des sculptures à représentation humaine.

La troisième, tout aussi constitutive du corps, se manifeste à travers le génie de la brousse, sorte d’esprit abstrait et intangible qui, comme les autres doubles, préexiste au corps et lui survit.

« le corps est de la terre »

L’homme crée des formes, des autels composés d’éléments non figuratifs issus généralement de la terre et figurant les ancêtres.

« le nouveau-né est un étranger »

Le nouveau-né appartient au monde des ancêtres et des génies. Un certain nombre de rituels dont la circoncision et la scarification lui permettront de devenir une personne à part entière.

« jeux de miroirs »

La statuaire renvoie l’image de figures mythiques exemplaires. La noblesse de l’attitude, les attributs, insignes de puissance, de sagesse et de richesse, les marques attestant un pouvoir de fécondité participent de la qualité plastique d’une œuvre et de son efficacité symbolique.

La sculpture est ainsi le contrepoint plastique et nécessaire à la représentation informe ou informelle des ancêtres et à l’invisibilité des génies.

Celle de l'Europe occidentale :

Le corps est image

Dans l’Europe chrétienne, l’idée de l’Incarnation, dont le Christ reste le parfait symbole, est fondamentale. L’homme, selon cette conception, a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et le corps, lieu de l’imitation, s’impose comme le signe et l’instrument de cette relation au divin.

Mais dans le monde moderne, en partie déchristianisé, la transcendance a pris d’autres formes et trouve dans le modèle biologique, un nouvel idéal de beauté.

Cette partie de l’exposition, qui s’attache aux différents modes de représentation du corps en Occident, montre des images souvent dégradées ou déformées, flottant comme des lieux communs dans l’espace. Confrontée à cet univers virtuel, figure une seule sculpture, œuvre romane du XIIe siècle qui représente le Christ en croix.

Celle sur la Nouvelle Guinée :

La matrice masculine

En Nouvelle-Guinée, les théories de la procréation selon lesquelles l’embryon est formé par le mélange de la substance sexuelle du père (le sperme) et de la mère (le sang), aboutissent à l’idée que le corps est un composé masculin et féminin. L’être humain serait donc fondamentalement androgyne.

« transformation du contenu en contenant »

Le corps masculin est un corps contenu contrairement au corps féminin qui est un corps contenant. S’il veut se perpétuer, l’homme doit réaliser ses propres capacités maternelles, devenir un corps englobant, un corps fécond qui contienne quelque chose. Cette ambition est réalisée de manière symbolique par les rites d’initiation au cours desquels on utilise des sculptures rituelles figurant la transformation du corps contenu en corps contenant. Dans le Golfe de Papouasie, c’est par la dévoration que le corps masculin affirme sa féminité. De cette manière, l’objet masculin englouti devient un objet englobant.

Dans la région du Fleuve Sépik, les crochets et tubes phalliques ornant les objets rituels se rejoignent pour transformer le corps masculin en organe d’engloutissement.

« le corps féminin est la forme idéale du corps masculin »

La forme idéale et ritualisée du corps viril accompli est représentée par un ancêtre masculin portant un pagne féminin, par un crocodile ou un monstre de vannerie mettant symboliquement au monde les garçons par dégorgement ou excrétion. C’est un corps dont la matrice maternelle a fourni le modèle plastique et qui devient un corps social, permettant aux pères de se perpétuer dans leurs fils.

Et enfin celle sur l'Amazonie :

Un corps fait de regards

En Amazonie, dans les basses terres d’Amérique du Sud, le corps n’a pas de forme propre. Il prend celle que lui impose le rapport particulier entretenu avec tel autre sujet en fonction des regards échangés, entre celui qui perçoit et celui qui est perçu. Avoir un corps humain est un état relatif qui dépend aussi de la relation de prédation.

« corps de parent »

Avoir un corps humain implique des dispositions morales à l’égard de ses congénères et des non humains. Ces dispositions, inscrites dans le corps, sont signalées par le vêtement et l’ornementation.

Les plumes de certains oiseaux, par exemple, sont destinées à faire savoir qu’on possède des capacités à vivre en couple ou « en parents ».

« corps de proie et de prédateur »

La solitude, la faiblesse, la maladie et la mort signalent que notre corps est devenu une proie, victime d’une prédation invisible. Devenir un prédateur, au contraire, c’est voir autrui comme une proie. Cette métamorphose est signalée par des parures de dents et de griffes, par des peintures, par des comportements singuliers.

Les esprits prédateurs sont souvent matérialisés par des masques ou des trophées humains. Ces effigies, toujours pourvues d’yeux et de crocs, matérialisent le corps de non humains animés de dispositions hostiles à l’égard des vivants.

Tous les textes ci-dessus viennent de la page de présentation du site du Musée, qui se trouve par là. A noter que l'entrée inclue l'accès à l'exposition permanente, ce qui vous donnera éventuellement l'occasion de filer voir d'autres pièces en rapport avec "Qu'est-ce qu'un corps ?".

J'imagine qu'il est inutile de dire combien cette expo m'a plu... Elle n'a fait que me confortée dans l'idée que je suis à la recherche de mon art premier... A noter aussi : le Musée semble garder une place pour les artistes contemporains : regardez par là. Le jour où je me sentirai prêt, je pourrai peut-être entrer en contact avec les personne qui gèrent ce pôle. Quoique comme je risque de ne jamais me sentir prêt, je peux les contacter dès maintenant. j'ajoute cela à mon programme surchargé. Mon travail est en plein dans la thématique, et je commence à avoir une production conséquente. Alors qui sait, peut-être qu'après leur tour du Brésil, mes tableaux et autres travaux plastiques atterriront... Enfin je ne dis rien, ça porte malheur.

1 De Marie -

Et superstitieux avec ça ! je manque totalement de sensibilité.

2 De Jules -

Marie : oui, un peu... Mais c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose : peut-être l'illusion d'avoir un peu de contrôle sur l'incontrôlable. Bref, c'est juste un peu de folklore juliste !

3 De Oli -

Bon, j'ai convaincu Solal d'expliquer aux jeunes volleyeurs la vision enrichissante des Nouveaux-Guinées :-D

4 De Jules -

Oli : Et alors, vous en avez bien profité pendant la soirée ?